空间上的1432公里,需要“走”多久?南水北调中线工程给出的答案是11年甚至半个多世纪。

12月12日下午14:32,中国水电十一局职工李春根按照此前接到的通知,打开了陶岔渠首枢纽的第二孔闸门,将下泄流量从20立方米/秒调节到100立方米/秒。

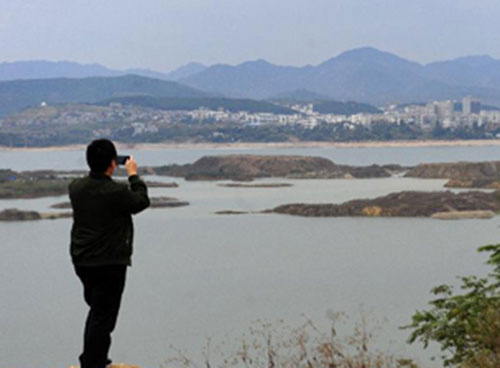

陶岔渠首枢纽是南水北调中线工程的渠首,位于河南省南阳市淅川县九重镇陶岔村,从这里上溯4.4公里,便是丹江口水库,而这中间并无阻隔,由此,陶岔渠首枢纽也就成为向中国北方地区送水的“水龙头”。李春根将这个“水龙头”开启的刹那,也就意味着酝酿半个多世纪、建设超过十年的南水北调中线一期工程正式开始通水。

1432公里,95亿立方米,1亿人口

“我国人均水资源占有量很低,只有世界平均的四分之一,特别是时空分布不均匀,北方地多水少,南方地少水多。除此之外,水资源的时间分配又集中在夏季。南水北调的必要性就在于平衡这种不均匀性。”中科院院士、中科院地理科学与资源研究所研究员刘昌明在接受新华网采访时这样表示。

此次通水的南水北调中线一期,从丹江口水库陶岔渠首枢纽引水,沿线开挖渠道,过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口,在郑州附近穿过黄河,沿京广铁路西侧北上,最终到达北京、天津,干渠全长1432公里。而根据公开信息,中线一期工程平均年调水量将达到95亿立方米,将大大缓解北京、天津、河北、河南等地区的严重水荒,4省市沿线约6000万人将直接喝上水质优良的汉江水,间接惠及近1亿人口。

“中线工程不仅可以以其全线自流向北京等北方4省市供水外,还有缓解地区工农业用水的矛盾与地下水超采的地下水赤字问题。由此可以使过去的生态与环境问题的改善创造有利的条件。”对于中线工程之于沿线地区的意义,刘昌明补充道。

事实的确如此。

以南水北调中线工程起点的河南省为例,37.7亿立方米的水量将极大缓解这个农业大省水资源短缺的问题。南水北调通水之后,“中原粮仓”安全生产也将装上保险。

同样受益匪浅的,还有南水北调中线工程终点之一的北京。

北京市水务局有关负责人在接受媒体采访时表示,2013年北京总用水量为36.4亿立方米,其中生活用水量为16.3亿立方米,南水北调配额中12亿多立方米的汉江水到京后的净水量约为10.5亿立方米,如果全用于生活用水,够近七成北京民众一年的生活用水所需。此外,北京市南水北调办公室主任孙国升认为,目前北京市总用水量约六成来自于超采地下水,江水进京后可有效减少地下水的开采,大大提高北京用水保障率。

从梦想到现实

事实上,如果是从论证时开始算起,那么这条从丹江口水库蜿蜒至京津地区的调水路,整整走了半个多世纪。

将时间拨回至上世纪50年代。1952年,为解决北方缺水问题,当时的国家领导人提出了“南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的”的构想。而这也就成为了南水北调的契机。

不过,在一些亲历者的回忆中,如此浩大的“世纪工程”可谓一波三折。

刘昌明从上世纪70年代开始接触南水北调工程,曾参加过水利部、中科院甚至联合国关于“南水北调”的研究项目。在接受新华网采访时,他回忆:1972年华北七省市大旱,国务院提出了计划,开始研究海河的年径流量与缺水对策,即从长江下游沿大运河向华北引水的方案。到了70年代末的时候,相关部门开始了对南水北调的讨论,包括从汉江与长江上游调水的中线与西线。“当时的一个有争论的科学问题就是南水北调会对环境有什么影响。”

刘昌明至今还记得,1980年,水利部与中科院及科委联合立项研究南水北调对自然环境的影响。同年10月,中科院与联合国大学合作共同对东线与中线进行了为期一个月的考察与学术讨论会。此后,多个部门机构开始对南水北调的环境问题进行了比较全面的分析评述,例如血吸虫是否随南水北调北移问题的调研结果。这些都为日后南水北调的规划实施提供了较早依据。